LE LOUP QUI AVAIT PEUR DU TOUT (Ann Rocard)

Approche psycho-pédagogique.

N'hésitez pas à réagir !

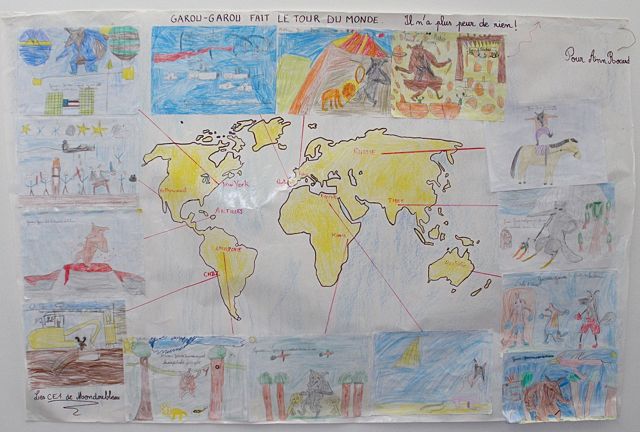

carte du monde de Garou-Garou, réalisée par le CE1 de l'école de Mondoubleau.

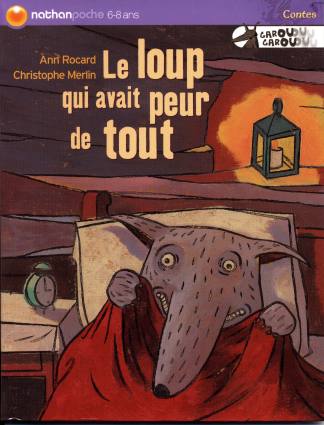

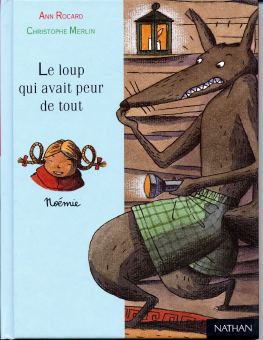

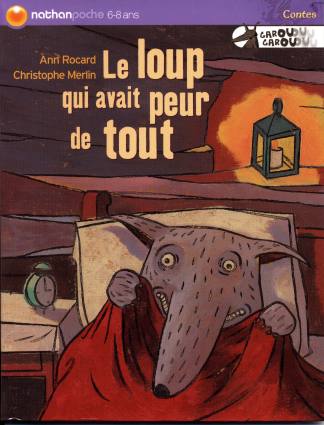

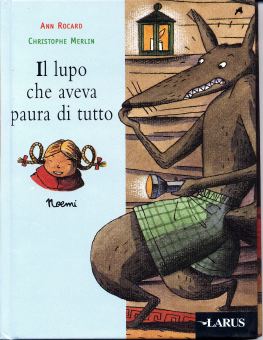

La couverture :

Elle a évolué depuis la première parution en 1989 aux éditions Rouge et Or.

Le format (rectangulaire) est devenu plus carré aux éditions Nathan ; lillustrateur nest plus celui du début. Puis chez Nathan, la couverture cartonnée a été remplacée par une couverture souple, moins onéreuse. Pour cette dernière version, une nouvelle illustration de couverture a été réalisée par Christophe Merlin à la demande de léditeur.

La dernière couverture joue plus sur lopposition noir/faible lumière en haut à droite.

Précédemment, le loup regardait vers la gauche, vers Noémie. Maintenant, il fixe le lecteur (ou futur lecteur) des yeux. Il a peur de tout même de nous !

Sur cette dernière couverture : le loup se trouve en position de lenfant effrayé, dans son lit sous sa couverture rouge (allusion au conte traditionnel du petit Chaperon rouge) avec présence de la lampe (réassurance plutôt légère dans le cas présent symbole du jour) et du réveil (notion de temps).

La typo du titre est très intéressante : elle met laccent sur les mots importants (loup peur tout) et sur la sonorité OU (GAROUOUOU GAROUOUOU en haut à droite / loup tout) qui est le cri du loup (OUH), sonorité que lon retrouvera dans le texte (« Méfiez-vous ! crie le hibou. Cest le plus féroce des loups »).

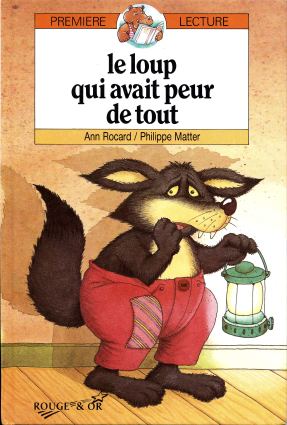

Parutions successives du "Loup qui avait peur de tout" :

première parution en 1989

aux éditions Rouge et Or

avec des illustrations de Philippe Matter

(avant les histoires de Mini-Loup)

nouvelle collection en 1996

aux éditions Nathan

avec des illustrations de Christophe Merlin

Un bémol : lâge ciblé !!! Les éditeurs commettent souvent des erreurs en voulant à tout prix classer les histoires par niveaux dâge. Dans le cas du « Loup qui avait peur de tout », cette histoire sadresse bien (comme il est indiqué) aux enfants lecteurs de 6-8 ans (CP-CE1), mais plus largement aux enfants dès 3 ans quand on leur lit le texte.

Javais dailleurs écrit cette histoire en 1988 pour mon dernier fils, Loys, quand il avait 2 ans et demi et quil avait peur du loup. Javais tout essayé, comme pour ses 3 frères : la lampe de poche sous loreiller, la marionnette de loup enfermée dans un placard, la veilleuse, la formule magique, etc. Rien ny faisait ! Quand je lui disais : « Tu peux monter dans ta chambre, jarrive tout de suite », il me répondait : « Non, ze le sais, il est là-haut ! ». Cette histoire de Garou-Garou, écrite dune seule traite, lui a permis de dominer cette peur-là. Pourtant, je ne lavais pas écrite dans un but thérapeutique, bien que des pédopsychiatres maient déjà dit dans des salons du livre « Jutilise ce livre avec mes petits patients ».

nouvelle collection à couverture souple (2005)

aux éditions Nathan

Je fais une digression sur ma façon décrire :

Lorsque jécris, je laisse filer les mots, un peu comme de lécriture automatique, ce qui permet à des éléments profonds de remonter à la surface. Je ne commence pas un texte en décrétant : je vais aborder tel ou tel sujet. Dans le cas du « Loup qui avait peur de tout », cétait simplement une façon de répondre à mon petit garçon sous forme dhistoire (cela aurait pu être un jeu ou une chanson )

Puis je relis mon texte ; ma formation et mon expérience de psychologue reprennent alors le dessus et des tas de détails me sautent aux yeux.

Mais dans un premier temps, jécris vraiment avec mes « tripes ». Dailleurs, doù viennent les contes traditionnels et les mythes ? Des « tripes » de ceux qui les ont inventés, oralisés et transmis (donc peu à peu modifiés par voie orale). Doù la profondeur des contenus.

Un jour, je me suis trouvée dans un débat devant 300 personnes. Débat est un bien grand mot car je nai pu placer que deux phrases. Jai essayé entre autres daborder le point précédent Un auteur connu ma coupé la parole, assurant avec condescendance : « Ce nest pas comme ça quon écrit. »

Quant au texte lui-même, il est lié à cette écriture automatique. Une sorte de mélodie, faite de rythme et de mots. Quelque chose de fluide où les ruptures correspondent au contenu de lhistoire. Sans doute parce que janime des ateliers de théâtre depuis très longtemps et jaime dire mes histoires à voix haute (quil sagisse de romans ou nouvelles pour adultes ou bien de textes pour enfants).

Le loup qui avait peur de tout :

Ouvrons le livre !

Une petite précision : quand vous lisez ce texte à voix haute à des enfants, prenez votre temps, mettez le « ton » et montrez au fur et à mesure les images. Nhésitez pas aussi à utiliser des gestes, des mimiques.

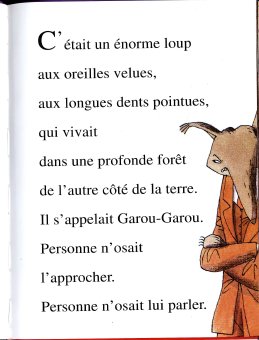

Première page qui est une page de droite.

Contrairement à lillustration de couverture, Garou-Garou est un loup inquiétant, debout et bras croisés (position adulte) et il sort à moitié du cadre. Cest le loup qui fait peur, celui quon fuit.

À noter la taille de la typo : grosse, qui encourage le lecteur débutant ou peu sûr de lui (principe de la collection).

Première page. Début de l'histoire. Typo plus grosse

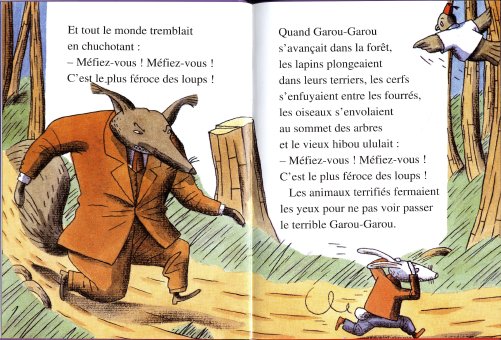

Première double page

Garou-Garou de la tête aux pieds. Il est énorme et fait peur. Il est vêtu comme un « monsieur » et marche vers la droite (vers le futur). Il sagit là de limage quil donne aux autres, comment il est perçu.

On peut mettre laccent sur ce point : la perception de lautre, de linconnu, de létranger, de celui qui est différent : est souvent négative quand on ne le connaît pas et quon le juge sur son aspect extérieur. « Méfiez-vous ! » dit le hibou : la différence fait peur.

Typo plus petite maintenant que le lecteur débutant a été mis en confiance.

Double page suivante. Typo taille normale

(Reportez-vous au livre pour certaines doubles pages).

Deuxième double page

Puis Garou-Garou disparaît vers le bas de la page. « Pourtant, lénorme loup avait peur de tout » Il ne paraît plus aussi énorme, et maintenant cest lui qui a peur, malgré la petite lampe placée en haut à droite (côté futur le jour du lendemain).

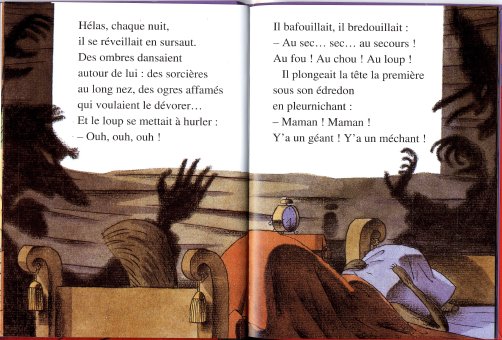

Troisième double page

Les images enserrent le texte (ce qui est le cas quand on a affaire à un lieu clos : la caverne de nuit, la forêt).

La lampe nest plus là. Cest lobscurité qui domine. Les ombres envahissent tout. Garou-Garou est caché dans son lit ; on naperçoit que ses pattes. Seuls sont visibles ses fantasmes, ses angoisses. Vraie représentation de la peur avec déformation et interprétation de la réalité ; ces ombres devenant autant de personnages ou animaux terrifiants et destructeurs.

« Des ogres affamés qui voulaient le dévorer » : Ce passage renvoie à la peur primitive, la peur dêtre dévoré, que je développe un peu plus loin.

Les ombres...

Quatrième double page

Le texte enserre beaucoup moins limage. Garou-Garou est nettement plus visible, il « remonte » vers la droite, vers la lumière (qui est aussi un symbole de connaissance).

Le côté rationnel réapparaît. La lumière de la lampe éloigne les fantasmes, met un nom sur les fausses interprétations (nommer est déjà une façon dappréhender) : « Les sorcières et les ogres redevenaient des arbres et des buissons ».

Garou-Garou se raisonne et parvient à verbaliser : « Jai encore fait un cauchemar Normal quand on a peur du noir ! ».

Cinquième double page

Garou-Garou est visible entièrement, mais dans une position animale, à quatre pattes.

Il y a deux sources lumineuses : la première réelle (la lampe située maintenant à gauche) et la seconde symbolique (la petite fenêtre qui donne sur lobscurité relative de la forêt, mais aussi sur une interrogation : qui a frappé ? Quelquun dont la voix est très douce. Une note despoir !).

Sixième double page

Le lecteur est ici omniscient : il voit à la fois lintérieur et lextérieur de la caverne. Dun côté le gros loup (à labri dans la caverne, lieu protecteur) et de lautre une petite fille (dans la forêt de nuit, lieu dangereux).

Celle qui frappe à la porte de Garou-Garou na aucun a priori contre lui ; elle ne la jamais vu. Il faut que leur rencontre ait lieu sans intervention du regard.

Clin dil lointain au conte traditionnel du petit Chaperon rouge, mais les rôles sont très différents.

Septième double page

On retrouve Garou-Garou comme sur la première page, debout à droite et sortant du cadre. Cette fois-ci, il se trouve dans lobscurité ; Noémie ne peut pas le voir et le juger sur son aspect extérieur comme les animaux de la forêt en plein jour. On le sent en attente ; il na plus le visage du début.

Cest la première rencontre positive que fait Garou-Garou. « Pour la première fois de sa vie, il avait parlé à quelquun et quelquun lui avait répondu » « Pour la première fois de sa vie, il aimait le noir qui cachait ses oreilles velues et ses longues dents pointues. » Chaque événement peut avoir un aspect positif ; il faut savoir le découvrir.

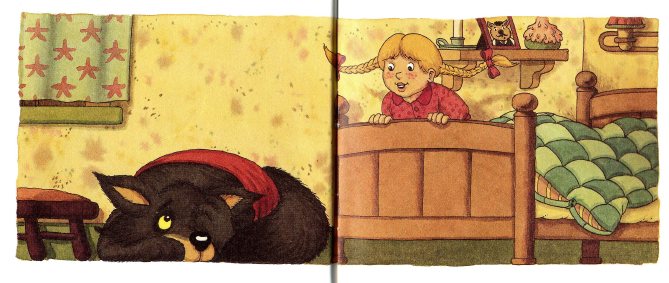

Huitième double page

Les images enserrent encore le texte, mais grâce à la lumière des lampes (surtout le faisceau projeté sur Noémie endormie) et à la physionomie de Garou-Garou, plus aucune trace dangoisse.

Pourtant, demain, il fera jour ! Noémie le verra et le jugera. Tant pis, Garou-Garou se fait une raison, il aura au moins vécu un moment heureux.

Neuvième double page

Double page très claire sur fond blanc.

On peut la comparer à lillustration de la première version (éditions Rouge et Or). Dans le texte, Noémie aperçoit « une énorme forme noire, roulée en boule sur le tapis ». Là, lillustration actuelle ne correspond pas à lhistoire (contrairement à la première version).

Garou-Garou doit être en position ftale ; il ne veut pas que Noémie puisse le voir. Il a peur de ses réactions ; il lui propose même de sen aller, « la porte nest pas fermée à clef. »

Garou-Garou, roulé en boule sur le sol,

dans la première édition (Rouge et Or)

Dixième double page

Double page très claire. Le contenu de la caverne est comme évacué. Seuls comptent Noémie et le loup.

Au départ, roulé en boule, Garou-Garou nest pas un animal effrayant. Noémie sinterroge quand même un peu sur ce quil est réellement.

Dans mes histoires, les sensations corporelles et les cinq sens ont toujours une part importante. Ici, léchange entre Noémie et Garou-Garou se fait dabord par laudition (ils se parlent dans la caverne obscure échange verbal), puis par le toucher (dixième double page : Noémie caresse la fourrure noire du loup), et enfin par la vue quand Garou-Garou va se redresser. Cest ce qui permet à Noémie daccepter létranger, de ne pas le juger dun simple regard, tout en tenant compte des événements de la nuit (elle a été accueillie tout sest bien passé). Lacceptation de la différence passe par la maîtrise de sa propre peur, de sa propre angoisse. En même temps, lautre redonne confiance en soi, donc offre une autre image de soi-même. Garou-Garou va se redresser peu à peu (limage quil a de lui-même se modifie) ; sa posture change : dabord en position ftale, il finit par se tenir bien droit sur la double page suivante. Cest une sorte de re-naissance car il est perçu différemment par autrui, en loccurrence par la petite fille.

Onzième double page

Les arbres encadrent le texte. Garou-Garou na plus la même allure. Pourtant, les animaux de la forêt nont pas modifié leur jugement à son égard.

Douzième double page

Ce nest quà la dernière double page que la présence de Noémie intermédiaire entre eux et létranger, celui fait peur va modifier leur regard.

Garou-Garou quitte sa caverne (voir plus loin quelle en est la symbolique), se dirige vers lavenir sans faire marche arrière (« On raconte quil nest pas revenu chez lui »), ayant réussi à maîtriser la peur du noir grâce à Noémie (« et quil na plus jamais eu peur de la nuit »), car un intermédiaire est souvent nécessaire. Lintermédiaire : celui qui comprend, qui prend au sérieux les craintes et les angoisses et essaie de rassurer (on ne parvient pas souvent à sen sortir tout seul).

En italien, Garou-Garou s'appelle Garù-Garù !

aux éditions Larus (1999)

Si quelqu'un peut me dire comme Garou-Garou s'appelle en coréen,

je serais ravie...

Symbolisme du loup et de la caverne

Le loup est un animal ambivalent sur le plan symbolique. Soit il est celui qui sème la terreur, la destruction ; soit il représente la force et le courage. Chez le jeune enfant, cest le premier aspect qui lemporte, sauf quand son image est inversée comme dans « Le loup qui avait peur de tout ».

La peur du loup renvoie à la fois à la peur du noir (abandon ; perte de tous repères) et à la peur dêtre dévoré (comme par logre ou logresse).

Notons que lenfant aime jouer avec sa propre peur, seulement sil sait que tout est bien qui finit bien.

Dans toutes les régions où le loup fut un réel fléau (en période de famine, il sattaquait non seulement au bétail mais aussi à lhomme), limage du loup a longtemps renvoyé au danger, à linconnu, à la personnification du mal, à la peur dêtre dévoré.

Beaucoup dexpressions de la langue française y font allusion, comme « La faim chasse le loup du bois » (dès le début du 14e siècle), « Tomber dans la gueule du loup » (15e siècle). Ce nest quà la fin du 19e que lexpression affectueuse « mon loup, mon ptit loup » est répertoriée, lanimal dangereux disparaissant peu à peu.

Mais le loup-danger reste présent dans les contes et les angoisses de lenfant actuel qui voit rarement des loups (au zoo, à la télévision, dans les livres documentaires ou images déformées dans les dessins animés et certains livres).

Dans les pays où le loup nest pas présent, ce danger prend une autre forme quon retrouve dans les contes : tigre, lion, crocodile, dragon, jaguar, python ; animaux carnivores aux dents pointues.

Le loup est donc le dévorateur. Cest une image très ancienne : la gueule du loup (ou dun autre animal, cf ci-dessus), la bouche dombre qui avale le soleil, la lumière, et laisse le monde dans lobscurité avant de rejeter le soleil le lendemain à laube, de permettre la délivrance, le retour à la lumière. Cest le passage jour-nuit, vie-mort.

Deux remarques personnelles : Pour Gilbert Durand, « il y a une convergence très nette entre la morsure des canidés et la crainte du temps destructeur ». À mon avis, la peur du loup chez lenfant nest pas liée à cette notion de temps, mais bien plutôt à labandon et la crainte irraisonnée dêtre dévoré. Quant à lanalyse de Bruno Bettelheim de la symbolique sexuelle du loup séducteur mâle du petit Chaperon rouge , il me semble quil sagit dune vision adulte qui ne sapplique pas dans le cas présent. quand Perrault a écrit sa version du petit Chaperon rouge daprès le conte traditionnel existant, il y a mis lui aussi sa patte dadulte, doù le côté sexuel plus développé (il en est de même pour les conteurs adultes qui ont inventé cette histoire ou ces variantes). Dans le cas de la peur du loup chez lenfant (qui na pas vécu dexpérience sexuelle traumatisante), cela renvoie à ce que jai déjà relevé plusieurs fois (abandon, peur dêtre dévoré). Dailleurs, le loup nincarne pas forcément la sexualité. Par exemple, Calvo a représenté dans sa BD clandestine les nazis sous forme de loups sanguinaires, symboles du mal incarné.

La caverne est à la fois la gueule du loup (passage jour-nuit, vie-mort) et labri, larchétype de la matrice maternelle, un lieu de repos avant la renaissance. Cest aussi un symbole dignorance (ignorance de soi et de lautre) et un symbole didentification qui permet à celui qui sy trouve de devenir lui-même, datteindre la maturité, de « grandir ».

Cest dans cet abri-caverne que la nuit, tout est remis en question pour Garou-Garou, comme pour lenfant, chaque soir dans sa chambre. Il se retrouve seul face dans lobscurité où tout se modifie, où langoisse domine sans quon puisse se raisonner. Cette angoisse, lenfant la nomme loup ou monstre. Le loup est la métaphore de cette peur quon tente de nommer. Pour évacuer cette peur et la dompter, il faut quelle ait une forme, quelle existe (comment va-t-on chasser le loup ou le monstre ?) afin de trouver la solution.

Cest donc la nuit que la caverne (la chambre) devient le lieu de tous les dangers. Dans le noir, on ne maîtrise plus rien ou pas grand-chose. La plupart des adultes se sont déjà trouvés dans de telles situations.

On a limpression que Garou-Garou naurait pas pu évoluer, « grandir », dans un lieu extérieur, en dehors de cette caverne (où peut se produire le processus dintériorisation psychologique comme je lai noté précédemment).

Cest donc dans la chambre même où dort lenfant quil faut proposer des solutions concrètes. Quand il va se retrouver seul, terrifié, tous les moyens seront bons. En tant que parents, ne négligez pas lampes de poche, veilleuse, clochettes, etc. Prenez ces peurs très au sérieux et surtout, parlez-en sans dramatiser, mais en aboutissant toujours à une décision positive : « on va tout essayer et on va y arriver » (on = ensemble). Il faut parfois tâtonner longtemps. Mais si langoisse perdure, il ne faut pas hésiter à demander conseil à des personnes spécialisées.

Plusieurs aventures de Garou-Garou, le loup qui avait peur de tout :

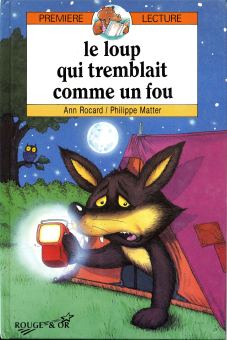

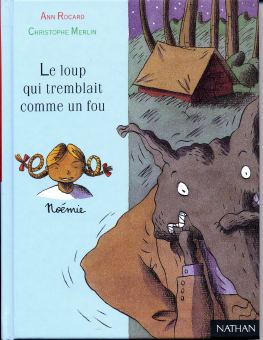

Le loup qui tremblait comme un fou

aux éditions Rouge et Or (1992) à gauche

et aux éditions Nathan (1996) à droite.

Dans cette histoire, Garou-Garou se raisonne, maîtrise certaines peurs, mais tremble encore plus vite que son ombre.

*******

*******

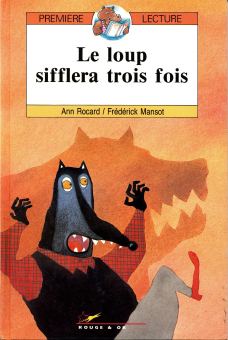

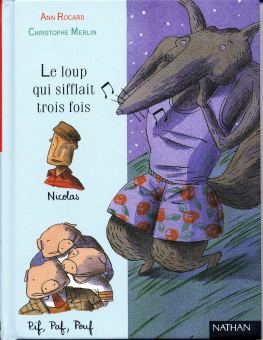

Le loup qui sifflait trois fois

aux éditions Rouge et Or (1995) à gauche, (Le loup sifflera trois fois - titre original) avec des illustrations de Frédérick Mansot

et aux éditions Nathan (1997) à droite, avec des illustrations de Christophe Merlin.

Dans cette histoire, Garou-Garou progresse encore ; mais cette fois-ci, il a affaire à un véritable loup (amateur de petits cochons)...

*******

*******

Pistes dexploitation du livre

Un enseignant débutant ma écrit lan passé que létude du livre dénature la littérature. Je ne suis pas daccord ; cela dépend de la méthode quon emploie. Bien sûr, certains livres ne sont ouverts que pour la lecture-plaisir. Dautres peuvent aboutir à des exploitations variées.

Mon grand « dada » est le suivant : rendre le livre, lécrit « vivant ». Jai dailleurs travaillé plusieurs années sur une thèse en Sciences de lÉducation dont le thème était « Comment modifier le rapport au livre et à lécrit par le biais du corps ».

Évidemment, suivant lâge des lecteurs (ou futurs lecteurs), on ne procède pas de la même façon. Mais il faut avoir à lesprit ce passage par le corps, le ressenti, les sensations corporelles, les émotions qui se manifestent également au niveau physique. La rencontre ou léchange (courrier/courriel) avec un auteur entre tout à fait dans ce ressenti car lauteur permet de donner vie au livre quil a écrit.

Les pistes sont très nombreuses. Jen ai suivi certaines lors de mes interventions en milieu scolaire. Dautres mont été rapportées par des enseignants ou des enfants.

En voici quelques exemples : (À COMPLÉTER)

Théâtralisation (ladulte raconte et fait participer tous les enfants le texte des dialogues est répété par certains enfants)

Conte avec grand décor visualisant les différents lieux (forêt, caverne avec lit). Lhistoire est racontée en utilisant des marionnettes, lesquelles sont placées par moments sur le décor (par exemple, le loup dans le lit)

Suites ou passages de lhistoire inventés, aboutissant éventuellement à la création dun livre illustré.

Création de textes à partir du titre :

« Le loup qui avait peur de tout » - exemple à venir. Puis découverte du livre.

Création de textes à partir des illustrations uniquement, en donnant les noms des personnages (Garou-Garou et Noémie). Puis découverte du texte de lauteur.

Travail sur la peur : quest-ce qui fait peur ? Pourquoi les animaux de la forêt ont-ils peur du loup ? Et pourquoi Noémie na-t-elle pas peur de Garou-Garou ?

De quoi Garou-Garou pourrait-il avoir aussi peur ? (on peut ensuite découvrir les autres livres qui mettent en scène dautres peurs).

Quest-ce quon peut faire quand on a peur ?

Vous avez la parole (ou la plume ?) :

Témoignages d'enseignants

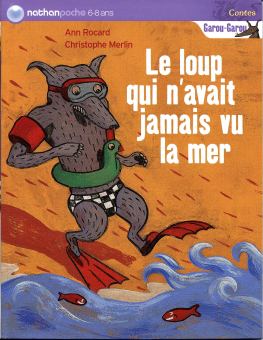

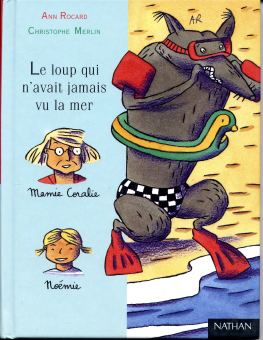

Le loup qui n'avait jamais vu la mer

aux éditions Nathan, avec des illustrations de Christophe Merlin.

Collection couverture cartonnée à gauche (1996) et couverture souple à droite (2006).

Dans cette histoire, Garou-Garou a pris beaucoup d'assurance... mais il a peur de l'eau.

*******

*******